探索「至一」与「善」:存在的本质与灵魂的追求

普罗�提诺和折衷学派

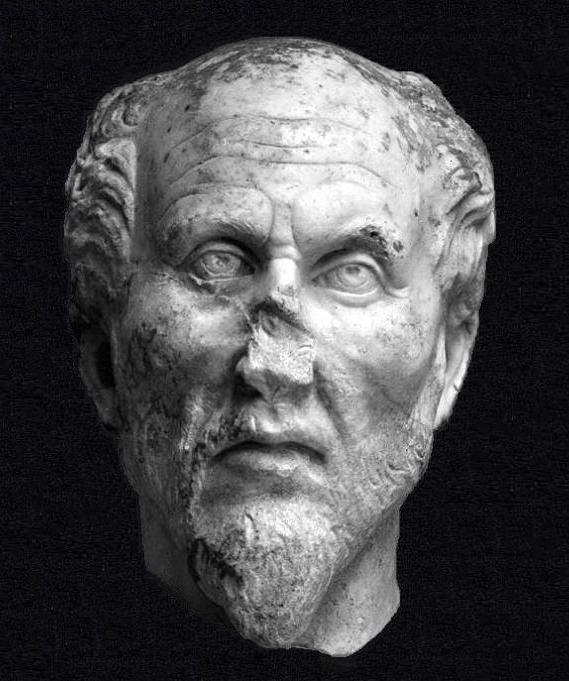

普罗提诺生于公元二○四年,卒于二七○年,是新柏拉图主义最具影响力的人物。他师承阿莫尼乌斯-萨卡斯所创的「折衷主义哲学流派」,与同门被称为「真理爱好者」与「类比主义者」——他们深信灵性世界与哲学教义之间,存在著严密的对应与类比规律。

相传普罗提诺是柏拉图转世,这个说法深受布拉瓦茨基推崇。她在《神圣智慧之钥》中以数页篇幅详论阿莫尼乌斯-萨卡斯与新柏拉图主义者,更早在《揭开伊西斯的面纱》里已提及他们。

但须明白,阿莫尼乌斯-萨卡斯、普罗提诺及其追随者,从不自称「新柏拉图主义者」,也未以此命名自家学说。这个标签是一千多年后学者所创,图个方便罢了。

布拉瓦茨基在《神秘学词汇》中写道:「普罗提诺是继该学派创始人阿莫尼乌斯-萨卡斯之后,最高尚、最伟大的新柏拉图主义者。身为热诚的『真理爱好者』,他们旨在建立一套智性抽象系统,即真正的神圣智慧,其根基正是新柏拉图主义的全部教义。他所传授的学说,与吠檀多(亦即多数印度教)如出一辙:「灵-灵魂」源自普遍神性本源,历经朝圣之旅,终将与之重新结合。」

她接著指出,普罗提诺与亲传弟子波菲利一同修习「纯正的印度胜王瑜珈」,这训练能引领灵魂与超灵魂(或曰本体)结合(菩提-心智)。

新柏拉图主义的先驱无疑是秘传学说的倡导者,专事探求神圣智慧。布拉瓦茨基认为,新柏拉图主义代表当时兄弟会最后一次重大努力,意在揭露基督教会内的种种谎言与欺诈,成为一股揭示真理的反制力量。继阿莫尼乌斯-萨卡斯与普罗提诺之后,波菲利、杨布利克斯、普罗克勒斯、卡西乌斯-朗基努斯,以及年轻的女哲学家希帕蒂娅,皆属其中佼佼者。

然而黑暗始终憎恶光明。布拉瓦茨基在《揭开伊西斯的面纱》第二卷写道:「驱逐折衷派已成基督徒最殷切的盼望。他们伺机而动,深怀忧惧,密谋良久。终于,亚历山大主教提奥菲卢斯这头野兽,连同其姪西里尔,将该学派成员逐出城去。后者更是杀害那位年轻、博学、无辜的希帕蒂娅的凶手。」

公元五世纪,希帕蒂娅遭受残酷谋杀——在「读者彼得」带领的暴民攻击下,她很快变成一团无法辨认的血肉,被打成烂泥……她年轻无辜的身躯被牡蛎壳削割,「肉从骨上刮下」,其余部分投入火中,这一切皆奉主教西里尔之命。此事标志新柏拉图主义的没落,黑暗时代由此开启。在那段漫长岁月里,基督教会的无知、谎言与恐惧,将西方世界大半拖入心智与灵性的深渊。而那位策划谋杀希帕蒂娅的主教(同时也是证据确凿的小偷与骗子),至今仍被尊为基督教最早、最伟大的「圣人」之一。

普罗提诺的著述与论文合辑为《章集》。以下是他探讨至高遍一实在——即绝对神圣原则——的著名论文精要,题为:

「善」或称「至一」

万物皆因「至一」而存在。……凡存在者皆具多样性,「至一」既非多样,便与「存在物」有别。…

试想「智性体」的存在:它沐浴于「善」与「至一」的临在,凝神沉思;同时又自我展现,反观自身,觉知自身为万物。「至性体」的存在构成如此多样,故绝不可能是「至一」。……「�至一」并非万物,否则便不成其为「至一」。…

那么,「至一」究竟是什么?有何特质?在「存在」与「形态」尚且难辨之际,要将「至一」说分明,更是难上加难。尽管我们或可借由某些途径,从形态入手体察。然而,当灵魂触及无形之境,便难以理解无形无相之物,亦难以安于那无所不在的感知。灵魂担心坠入虚无,于是选择逃遁。那状态令人沮丧,它退回感官的疆域寻求慰藉,如脚踏实地般歇息;恰如眼眸厌倦了细小的物事,欣然转向辽阔的天地。

灵魂所追寻的,正是「至一」,那万物的根源,即「善」与「至一」。因此它不能从最初的层面退却,沦落至最低的境地。相反,它必须从最卑微的感官对象中脱身,转向至高的存在。它得挣脱一切恶的束缚,因为它的志向在于向善演化。它必须回归自身本有的原则;从纷杂的多重性,重返纯然的「至一」。唯其如此,方能沉思那至高之理,即「至一」……

故「至一」并非「智慧体」,而是更高阶的……它并非具象的实体,因其先于一切存在。你可以说,存在物带有具体的形体;但「至一」无形,甚至无法以智性理解。

「至一」化育万物,却非其中一员——非物质、非性质、非数量、非智性、非灵魂。它不动、不静、不在时空之内,自成统一,是超越形体、动与静的「无形体」。而形体、动与静,乃存在物之特质,赋予存在物纷繁样貌。

我们必须越过认知,坚守一体性。得放下对认知与可知之物的执念,放下一切思维的对象,连美也不例外;因为美亦生于「至一」之后,源自「至一」,如同光来自太阳。所以柏拉图论及「至一」时说它「不可言说,亦不可书写」。当我们谈论它、书写它,不过是指引方向,鼓励人朝向那超语言的异象前行,为渴�慕者引路。教导仅止于指路与定向。渴求那异象之人,要得著它,只能依靠自己。这需要深沉的冥想、灵魂需感知到超然之生命、体验如狂喜般的状态,恰似恋人在爱中安顿;若他因接近「至一」而得著真正的启迪、灵魂被照亮,内心却仍感沉重,这将挫败他的追寻。若他未能独自上升,且内心仍存有与「至一」相异之物、若未能全然融合、若未达遥远之境,反遇见方才提及的阻碍,或因为缺乏指引与方向,怀疑超燃事务的存在;那么,他只能归咎于己,并应努力挣脱一切缠累,使自身纯净。

它只存在于那些准备好、能与之和谐共处的心中;要理解与感知它,必须凭借与之共通之处,感应那源自「至一」的内在力量,处于与「至一」同在的状态。如此,「至一」方会显现,只要它能成为冥想的对象……

作为万物之源,「至一」是纯粹的。它甚至高于存在世界中的至高者,因其超越了「智性体」……这超越一切的存在,「至一」……无名可称,本然如此。但因为我们需要称呼它,姑且名之为「至一」,然必须明白,它并非基质,仅具统一性之特质。严格来说,它无名,亦难窥其全貌。最好的途径莫过于透过它的后裔——「存在物」:我们知晓它孕育「智性体」,是一切美善之源,是万有的创造者,自足而不朽;因为它在一切之前,故不在其中。

我们讨论时,通常称它为「至一」,以更清晰地表达其「不可分割」之性,同时也致力于让自己的思想达至「一体」的境界……我们说,它是一体且无分割的……

此外,「至一」是无限的,但不像无限延伸或无尽的数列那般,而是存在于其无限的力量之中。不能将它想像为智性体或神灵;它超越了这些概念。即使你试图在思想中将它压缩为统一体,它仍旧超越此种诠释。这种统一性高于你所能理解的任何统一性,它自在自存,不带特定属性……

只要不是单一,便是多元,就必然需要他者辅助。其存在本身需要统一性。然而,这个「至一」本身已是完满,它甚至无需自己。一个具有多重性的实体,要实现自身本质,就必须容纳内在的多样性。其中每个元素皆透过与他者互动而生,而非独立存在;因此,它需要他者的参与。这样的存在,无论部分或整体,皆显出缺陷。是以,必有全然自足者。这就是「至一」;其内在外皆无需他者。它不需要外在任何事物来存在、获得满足,或维持自身。既然它是他者的根源,它的存在怎可能归功于他者?既然它的幸福并非偶然,而是其本质,它又怎能从外获取幸福?再者,既然它不占据空间,又何需支撑或基础?需要支撑的是物质性的量体,无所依靠便会崩解。这个「至一」是一切他者的基础,同时赋予他者存在与位置;需要位置的事物,则是不自足的……

「至一」无法以善为目标,亦不该怀抱任何欲望——它超越善;其自身即是善,但此善不为自己,只为他者能分得其光辉。它并非并非智性存在。若然,则成二元对立。它静止,因它先于运动,正如它先于思维。即使能思考,它又该思考什么呢?思考自身吗?那么在思考之前它将陷于无知,才会需要思考。然而,它不认知自己,亦不思及自己;也不该被视为处于无知。无知须得双方:一方不识另一方。然于其绝对至一之中,它既不识物,亦不被物所识。它与自身共在,无须认知自己。若真要守住这份纯粹,就连「存在」也不该归于它。无论是对自身的思虑,或对他人的思虑,皆与它无关……

「至一」不在某处,否则便失却遍在之性。对于能触及它者,它存在;对不能者,它不存在��。人无法藉著念及其他事物时,又想专注于一物;因此,若真心想领会它,便不该将思维中的对象与他物牵连。同样,当灵魂被他物的印象占据,只要那印象霸占了心神,便无法体认「至一」;正如灵魂关注此物时,便无法接纳与之相悖的形态。据说,物质必须毫无属性,方能盛载一切形相。灵魂更须如此,理由更为充分。若要被至高者充满、点化,且不受自身阻碍,就必须褪尽一切形相。

灵魂既已摆脱所有外在,便须全心转向内在;再不许自己被拉回外界,须遗忘一切——首先是自身,最终是外物。它甚至不自觉自己正凭借自身来观照「至一」……

据说,这神性并非外于任何事物,相反,它就在万有之中,尽管它们可能不自知。它们是逃离神性的流亡者,或说,是在逃避自己。它们排斥的,它们终究无法抵达……

本体的认知向灵魂启示:它的自然运动并非直线,而是环绕——仿佛围绕某个内在的轴心,那正是它的源头。灵魂若明白此点,便会绕著自己的中心运转,依附它、与之交融;一切灵魂理当如此,但唯有神圣的灵魂能够做到。此即神性的奥秘,因神性存在于那些紧靠中心的存在之中。远离中心的,便堕为凡人,或沦为禽兽。

那么,我们灵魂的「中心」,是否就是我们一直追寻的本质呢?不,我们还得寻找另一本质。所有的「中心」都围绕著它,而我们之所以能用「中心」一词,只是借喻于可见的圆。但灵魂并不像几何中的圆那般简单。我们其实想说的是,灵魂之内外皆有一「原始本质」,源自太初存有,尤其当灵魂全然脱离肉体时更显纯粹。然而如今,因我们一部分浸在肉身之中,便仿佛一脚陷在水里,其余部分仍在水面之上。凭著那未被淹没的部分,我们举起身躯;同样,凭著我们自身的中心,我们联系上万物的中心。我们如此持存,犹如大圆的中心与环绕星辰的中心相合无间。若这些圆是物质而非灵性的,中心和圆周便须占据确切位置。灵魂属可知的领域,而「至一」则在「智性体」之上。理智思维与其对象相似相契后,便能融入对象本身,且与同类结合得如此紧密,无物能将其分开。肉体或会因物质的阻隔妨碍这种结合,但对已摆脱肉体束缚的存在而言,便无此碍。将这些非物质存在彼此隔开的,并非空间距离,而是它们自身的差异与纷杂——当差异消失时,它们即在彼此之中。

因「至一」不含任何差异,它永恒常在;而当我们也不再带有差异时,我们便呈现在它面前。「至一」不引领我们,也不绕著我们运转;相反,是我们追随它,围绕它旋转。事实上,我们一直绕著它转动,只是并非总凝望著它。我们如同合唱团绕著指挥歌唱,却任凭目光飘散在观众之间;但若我们专注于指挥,便能唱出应和之声,真正与他合而为一。我们始终在「至一」之侧。若非如此,我们早已瓦解消逝。然而我们的视线并未永远停驻于它。当我们真正凝视它时,便达成所愿,得享安宁。然后我们将过往所有的不谐抛在身后,围著它跳起灵感之舞。

在这舞蹈中,灵魂凝视著生命之源、智性之本、存在之始、至善之根,以及灵魂所由生的根基。

但它们永恒不灭,因为根源从未动摇;在生成过程中,它们不分裂自己,始终保持完整。因此它们持续存在,犹如阳光照耀,光芒恒常。我们从未与「至一」分离,亦未远去,即使肉身的本质将我们封闭、向内牵引。正因有「至一」,我们才得以呼吸、得以存续……

转向「至一」,生命便臻更高境界;背离「至一」,即是沈沦。灵魂透过升华至无邪之境,摆脱邪恶困扰。它无所不知、无所不在,活出真确。若生命不与神性交融,便只是真实生命的投影与模仿。在那儿,生命是智性本质的自然流淌,在与「至一」交融的静谧中,催生神性、美、良善与德性。

灵魂一旦禀赋神性,具备这些品质,便会孕育新生命;这既是它的起点,亦是终点。以「至一」为始,因其自上界降生;以「至一」为终,因其至善的渴慕亦在天界。灵魂归返时,方得覆其本真。于灵魂而言,尘世感官生活,不过一场堕落、一场流放、一次失翼。

然而,灵魂降生为人,竟将神圣之爱,错付于凡俗——如受蛊于情人虚妄的誓言。于是它远离造物主,耽溺纵欲。待灵魂厌弃自身屈辱,抛却邪恶,决意归返,内心方得重获安宁……

当灵魂朝向「至一」迈进,抵达并与之一体时,它便过起另一种人生。途中,它领悟了那真正赋予生命的存在。它别无所求。相反,它须舍尽一切,只安住其中,成为那存在。凡尘种种随之褪去;它渴望自由,厌倦束缚,企盼全然沈浸于所爱的真实,让每一部分都触碰到「至一」。于是,灵魂得见一切可能的异象,自身熠熠生辉,充盈智慧之光,化为纯粹光芒,轻盈精微。它已成圣,是永恒的一部分,超脱形骸,如火焰升腾。但若再被感官世界压倒,它便如焰火般熄灭。

为何灵魂升华后无法久驻?因它尚未全然挣脱下界束缚。但终有一日,它将永据异象,再不囿于肉体。

得见异象者,仿佛蜕变为另一存在,旧我已逝,不留丝毫痕迹。他融入那超越者,与之合而为一,宛若两心相叠。当中心重合,他们即是一体;唯有分离,方成二物。换言之,我们视「至一」为独立存在,正源于此。因此,描绘此异象极为艰难:当我们观照它时,如何将那与我们完美合一、再无分别的存�在,说成是「非我」或「异于我」呢?

无疑,这正是神秘教义禁止向未入门者揭示奥秘的缘由。神圣之事不可言说,故启蒙者不得向无缘亲睹者述说其奥秘。

无论如何,此异象并非二元的。观者与所见本是一体。故而,他不是「看见」它,而是「与它同在」。只要他在融入「至一」时,尚存一丝对过往的记忆,便能于内心深处保有其印象。

在此境中,他已抵达统一,内外再无扰动,纷繁不侵。升华之后,他内在澄澈,无怒无欲,无思无虑。此时的他,已非昔日之我;当神性笼罩充盈,他宁静、独立、安稳,无所趋向,甚至无意于自身。他处于全然安定,可谓已成为安定本身。于此境地,美已不能困扰他;他超越了美,甚至超越了美德的谐和。

他像一位步入圣殿至深处的探求者,将殿内景象存于心中。冥思交融之后,那些景象将在他步出圣所时最先浮现——不仅是图像或雕塑,更是其象征的深意。这些只是较低层次的思惟对象。

这般体验,几乎就是一场异象。这是一种全然不同的视觉,一种自我的超脱,一种至简,一种舍己,一种趋向合一的努力,一种静默,一种对完整性的专注。这是人在圣所中所见。若以其他方法试图观看,必将空无所获。

我们凭借灵魂的美德,超越了存在的实体。如今,你若在这样的状态中返观内照,会发现自己是「至一」的映像。当你超越自我,将映像提升至其原型时,便已抵达旅程终点。若你自此幻象坠落,便需唤醒内在美德,忆起曾有的完美,重获那份相似性,凭借美德升至智性体,再由此升至「至一」。

这便是神性的生活,是神圣蒙福者的生命:脱出尘寰,睥睨一切俗世欢愉,独身飞向那遍在的「至一」。

~ * ~

它不自知,不知他物,亦不思虑。然而即便如此,不能说它处于无知。知或不知,皆不适用于它;正如奥义书所言:「是至一无二。」正因它是「至一」,无有二,故全然不受任何二元性侵扰。如普罗提诺所述:「至一既不可知,亦非无知于万物。」