魔戒神秘学:中土世界的生与死

托尔金以他的中土世界,勾勒出精灵的永生,以及在死亡与不朽之间摆荡的命题。

托尔金笔下的精灵,与民间传说里的仙子或灵视记录几乎全无相似,唯独形貌之美、举止优雅、亲近自然以及那份灵敏感官,略显相通。能从他的著作、信函与《中土世界的历史》的文献得知:这些精灵是永生之躯,不老、不病;唯有暴烈或意外能夺其性命。他们的身躯也可悉数化为灵体,无人得见,除非自愿向特定对象显形。在这层意义上,他们与矮人、人类或哈比人截然不同,反倒更接近寓居于物质形体中的「天使」。此般设定,教人不免深思死亡与永生、存殁之间的纠葛——这正是托尔金神话故事中盘根错节的主题,一如神秘科学所探讨的。1961年,他在致读者信中就曾写道:「对我而言,真正的主题是更为深远、更为艰涩的东西:死亡与不朽。」

于中土世界,死亡对各族群意义殊异。精灵被视为不朽,而人类终归一死。然而,即便精灵号称不朽,也非永存。托尔金在另一封信中如此说:「精灵寿命极长,长到足以被世人称为『不朽』。但他们也会老去,感到疲惫。据他们自己的传说,精灵受限于这个世界的范畴(时间与空间),纵然死去,亦会以某种形态存续于世,直至『世界终结』。然而,他们对『世界终结』的意义一无所知⋯⋯他们认为那意味著脱离世界轮回的束缚。」这段话不仅概括了托尔金对不朽的观点,也暗��合《秘密教义》等书阐述的神秘科学教理。由此观之,即便如印度教中的梵天、毗湿奴与湿婆等大神,被认为已存在数十亿年,看似「永恒」,本质上仍属有限,终有尽时。

在探索末世论时,托尔金创出"fëa"与"hröa"二词,分指「灵魂」与「身体」。精灵与人类皆被描绘为双重存在:一是被称为"fëa"的「灵」或「灵魂」;二是被称为"hröa"的「肉身」。灵魂源自伊露维塔的神秘之火,肉身则出于尘土。这里隐然透露出高我与小我,或高等心智与低等心智的观念,尽管托尔金用字独特,并对天主教进行了相当简化的「改造」。

托尔金的思想在多大程度上受查尔斯・威廉斯与欧文・巴菲尔德等神秘主义者影响,仍有讨论空间,但这些概念无疑涵纳了诸如转世等神秘科学教义。托尔金告诉我们,精灵的灵魂(fëa)永不离世,而是遁入曼督斯的大厅,在那儿休憩,从所谓「世界的疲惫」中暂得解脱。「曼督斯」是他构想出来、掌管人类与精灵命运的亡者审判官,融汇了基督教的圣彼得与埃及神祇托特的特质——当然,两者恐怕都不乐见此般结合。在曼督斯大厅等待一段时日后,若精灵魂魄愿意,可重返先前栖居的同一躯体。然而,精灵仅在特殊情况下才被遣返中土;通常只为完成某项特定使命。

从神秘科学的角度看,此一概念虽非全然正确,且掺杂若干谬误,倒也不致引发太大争议。神秘科学揭示,对多数人而言,除非他们习尽物质世界必备的一切智识,否则无法自「世界疲惫」中「解脱」,而此过程往往需历经千百次轮回。再者,我们并非以同一肉身重生——尽管不清楚托尔金所用「相同」一词是否指涉此意。有趣的是,他起初认为精灵魂魄可选择投胎于新生儿体内,且拥有不同的父�母。然而深思之后,他发觉此念问题重重,终究放弃。或许这反而是好事,毕竟要以他的语言阐释「生、死、轮回」这般复杂的形上学理论,恐怕只会招来更多误解。

在《双塔》第二部,第一章〈驯服斯梅戈尔〉中,弗罗多与甘道夫关于生死的对话,尤为深刻。

弗罗多道:「可惜比尔博当初有机会时,竟没刺死那卑劣的东西。」

甘道夫答:「是怜悯拦住了他。怜悯与仁慈——非必要则不杀戮。」

弗罗多语气坚决:「我对咕噜毫无怜悯。他死不足惜。」

甘道夫说:「他的确该死,这点我认同。世上多少活人该死,却还苟活;但又有多少逝者应得新生,谁能赋予呢?你不能。那么,别只为求心安,就急著以正义之名判决。再明智的人,也难预见所有结局。」

这段话值得细品,更藏有深意。柏拉图曾言,灵魂(我们所谓的「高我」)一旦落入肉身,便如同死去。秘仪的目的在唤醒灵魂。然而并非所有参与者皆得解脱——有人未准备好,有人未通过试炼,更多人却是不愿领悟生命的真谛,宁可沉溺于虚幻的感官世界,如今日所见。正如托尔金所言,即使最睿智者,也无法预见所有存在的终局:且看米尔寇,曾是最伟大的维拉,最终却被逐入无边的黑暗!

托尔金在一封信中写道:「或许我使用『魔法』一词稍嫌随意,尤其在书信里;但我对它的思索却不轻率。这主题庞大而复杂;这故事探讨的,主要是动机(选择、诱惑)与运用世间万物的意图;其复杂程度,难以用单一的伪哲学框架承载。」他是否对魔法的理解比公开所言更深?此点尚有争议。我们倾向认为如此,因为他在同封信后段提到:「我无意争辩『魔法』是否真实存在。但魔法(Magia)与巫术(goeteia)之间,确有潜在区别。凯兰崔尔曾提及『敌人的诡计』。魔法在本质上可视为正向,巫术则带负面色彩。然而在这故事里,两者本无正邪,端看动机、目的或使用方式。正邪阵营皆运用二者,惟动机迥异。」这呼应了莎士比亚的睿语:「世事本无善恶,唯念使之然。」这至少表明,托尔金私下意识到所谓「神圣魔法」(用于善行的非凡能力,非关超自然)与用于恶行的巫术之别;然而他在信中选择隐而不彰。其原因或永远成谜,但考量「魔法」一词自一九五〇年代至今仍带有污名,尤其在他身为虔诚天主教徒的背景下,其沉默不难理解。

书中,索伦屡被称为「死灵法师」,以强调他操纵亡者之灵的能力。此力亦为戒灵之首——安格玛巫王所共享;这位巫王佩戴力量之戒,在本书开端,当霍比特人前往瑞文戴尔途中,他即能唤醒古墓岗的尸妖袭击他们。这无疑是黑魔法的展现,与甘道夫、凯兰崔尔所施展的白魔法截然不同。一切魔法,无论黑白,虽形式有别,其效力终究取决于施法者的专注力、受控的想像与意志。甘道夫的魔杖、咒语,乃至精灵所持的戒指,皆只是媒介,助法师将意志推向极致,用以行善或作恶。「真知晶球」亦然——此为精灵所制、赠予努曼诺尔人的「七见石」,其后裔将之带至中土。

真知晶球被形容为深暗、光滑、大小不一的球体,如同一面「魔镜」,能映出远方当下之事,或透视过去未来。据甘道夫所言,纵是索伦或萨鲁曼,也无法令晶球「说谎」,尽管他们可筛选影像,在观者心中制造错觉。这点至关重要:运用灵视力时,谬误实难避免。解读所见所闻,极倚赖观者的心智与能力;此力或属天生,或经秘仪训练而得。托尔金在其未竟稿中亦指出,驱动真知晶球需强大的意志与智慧。同样关键的是,若意志涣散、心神不�专、杂念纷扰,便无法在「魔镜」中窥见任何事物,无论其形貌为何。值得一提的,其实任何反光表面皆可成「魔镜」——金属、玻璃,乃至盛于暗盆中的静水。古埃及某些时期的先知,常为年轻女子,便用此法守护国土,预警将临的危难。此景可在琼–格兰特的神秘小说《羽翼法老》中得见。

在《魔戒》中,凯兰崔尔所用的「魔镜」如此描写:「一只宽浅的银盆,置于雕成枝桠状的低矮底座上,旁有一银壶。」她从附近溪流舀水注满银盆,召来两位霍比特人——弗罗多与山姆,因他们想见识「精灵魔法」。弗罗多问:「我们该看什么?会看见什么?」凯兰崔尔的回答值得细味。她说:「我能令镜子显现许多事物,对某些人,亦可展示其心中所愿。然而镜子亦会映出不该揭露的景象,往往比我们期待的更为奇异,也更为有益。若任其自行运转,我无法预言你会看见什么。因它照见过去、现在与未来。至于所见是否真实,纵是最睿智者也难断言。」

凡真正静坐修习过冥想之人,无论用不用「魔镜」,皆能领会这段话的深意。托尔金准确捕捉了灵视的过程,正如我们先前探讨的法则。山姆看见心中最牵挂之事:他挚爱的主人弗罗多的未来,以及萨鲁曼爪牙洗劫夏尔的景象。他震惊而愤怒,凯兰崔尔的回应同样发人深省:「记住,镜子显现许多事,并非件件皆已发生。有些可能永不发生,只要见证异象者改道而行,加以阻止。因此,以镜为行动指引,实则危险。」这番话触及命运与自由意志的课题,我们已在《命运与自由意志》一文中详论。同时须知,如先前所言,灵视者所见,很大程度上系于其心念,以及对所见内容的准确理解。未经深度神秘科学训练,灵视是危险的向导,因为星光界与现世同样虚幻,所见未必是�真相。

托尔金对魔法的见解,反映了围绕此主题的普遍误解,此误解在《哈利波特》等作品中亦常见。他在致作家纳奥米·米奇森的信中写道:「若撇开魔法运作的哲学思辨,其根本动机在于即时性:加速进程、减省劳力,将念头、愿望与结果之间的差距缩至最小,甚至抹消。」虽说魔法能达成常人眼中的奇迹,但提速并非其唯一动机,尤其托尔金在同一信中亦承认:「魔法或许并非易得之物。」它不仅难求,更需耗费一生、甚至累世之功,方能培养出如泰纳的阿波罗尼乌斯、帕拉塞尔苏斯或福音书中耶稣那般的能力。若只为「即时」,不如凭汗水辛劳更快达成目标。那些幻想古埃及人靠魔法筑起大金字塔者,听闻此说恐怕要失望了!然而托尔金所言亦有道理。若能正确理解并运用魔法,无论善恶,确能缩短「念头与结果之间的差距」,尽管「意志」更适宜描述行动的原初动力,而非「念头」或「欲望」。我们或可进一步说,魔法行为与「寻常」行为的唯一区别,在于前者的意志直接作用于物质,后者则需借由神经、肌肉等中介完成。

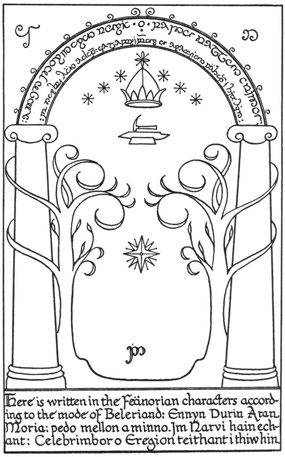

书中魔法事例繁多,无法尽述。我们仅能点出那些寓意深远、或能印证神秘科学教诲的片段。其中包括神奇的「都林之门」,又称「墨瑞亚西门」。这道门曾阻挠困境中的远征队,他们于《魔戒现身》第二卷第四章摧毁至尊魔戒的任务中与之遭遇。此门通往矮人最宏伟的厅堂——卡扎督姆的入口,唯有诵出咒语方能开启。且门在关闭时隐而不见,正如矮人吉姆利所言:「矮人的门阖上后便不可见。」或许通往奥秘之「门」亦是如此!我们最感兴趣的,是托尔金为此门绘制的图样,以黑白插图印于书中,现转载如下图。两柱下的精灵文铭刻写道:「都林之门,墨瑞亚之主。朋友,开口��便入。我纳威造此门。何林的凯勒布林博绘此符记。」纳威是矮人,凯勒布林博却是精灵,是《力量之戒的象征含义》中十九枚魔戒铸造者。此点值得留意,说明都林之门除故事功能外,别具神秘意涵。

都林之门

探讨此门隐义之前,且先回应部分读者的异议:他们认为托尔金的画作与魔法无关,门下七颗星仅象征矮人七王与其七戒。然而,同样七星亦见于刚铎旗帜,而刚铎与矮人并无渊源,故此说难以成立。托尔金本人于书末索引中解释,这些星代表「犁」或「北斗」星群,即大熊座中最亮的七颗星。在印度教传统中,七星与七位圣人(Rishis)相连,他们被视为「思想的先知」,换言之,是了悟真理者,为创造性智性或第一因的直接流溢。古埃及则称此星群为「大腿座」(形貌确似)。在丹德拉神庙所见的长方形星座图中,大腿绘作牛首,饰有新月,七星环绕,正被荷鲁斯神刺穿。这连系埃及神话中荷鲁斯斩断赛特前腿、掷其于天的故事。此象征阐释高我与小我之争,寓意深长。

观看托尔金画作,可见一座象征性拱门,由双柱支撑,每柱各有一树环绕。拱门下方列有七星,上方则置五点王冠。再往下,是一柄锤与一方铁砧,正下方缀著第八颗星。锤与砧虽表面上关联矮人,亦可深解为启蒙者于物质存在之「铁砧」上,承受「锤击」般的试炼与打磨。双树亦喻示卡巴拉生命树的两�根支柱;而第八星、锤砧与王冠,或可对应生命树中柱顶端三质点——虽此说是否契合托尔金本意,犹存疑问。

都林之门的象征体系,与共济会皇家拱门颇为相似。后者亦饰七星,代表黄道前七星座,即白羊至天秤。其徽记常含海勒姆—阿比夫之棺,此人被视为埃及冥神奥西里斯之化身。拱门左柱镌月,右柱刻日——这类星体符号在托尔金作品中并不明显。谓之「不明显」,因托尔金笔下「双树」本指维林诺传说中的泰尔佩瑞安与劳瑞林,一银一金,为维拉大地带来光明。然其画作早期草稿中,二柱顶端确曾绘有日月图样。故此,或可说树即暗喻我们在《魔戒中的诗歌分析》探讨的月亮与太阳之径。

诸般迹象皆显示,托尔金此画——无论有意无意——实勾勒一扇迎向启蒙之门,我们深信此即其本意。门后乃矮人迷宫般的厅堂与通道,暗藏凶险,恰如远征队深入墨瑞亚矿坑时所历。故事终导向甘道夫与炎魔的对决,此事前文已述。甘道夫「死」而复返,吐出谜般话语:「甘道夫,」这位老者喃喃复诵,似从往事尘埃中唤醒一个掩埋之名。「是了,正是此名。我曾是甘道夫……」他回望来路,续道:「后来黑暗掳走我,我脱离思绪与时间,沿一条无法向你揭示的长径漂泊良久。如今赤身暂返,直至使命完成。」此番言语宛如启蒙者之自白,历劫蜕变,终成彻悟之人,恰似《鲁鲁的寻求》第十八章所描绘。可惜关于此画之探究,至此须暂搁,因书中其他要角尚未论及。

然在离「魔法」话题之前,且容我们细观那片秘土——洛斯洛立安,或简称洛立安。书中如此记载:「佛罗多感觉置身于一片永恒之地,此地不凋不忘。即便他离开此地,重新踏上外面世界的旅程时,这位夏尔旅人仍将行至那处,行至洛立安美丽的雪花莲草地。」细读《金黄星》第六章者必察,米绍笔下星光界之火,与佛罗多穿越墨瑞亚这地狱后所抵的精灵仙境,何其相似。一行人踏入此境,托尔金写道:「洛立安大地无影。」精灵曰:「此处长青之草,盛开著冬天的花朵。」又见「地上万物无疵无畸。洛立安土上,寻不著一丝污痕。」后文更述,阿拉贡脸上岁痕尽褪,白衣翩然,宛若俊美年轻君王。显然,此处已属更高界域,远离尘世忧伤与丑恶——而人间即使至美之地亦难免的凋萎。此与《金黄星》情节明显相应:该书提到,居于星光界之火者,皆著白衣,执玫瑰环与鲜花花束。马乌与马乌媞未曾见如此欣悦绝美之存有。一种纯粹、慈爱、良善之质,恍若由内而外焕发金辉,似其心魂皆被点亮。

离别洛立安前,凯兰崔尔赠礼予诸人,其中多含深意。阿拉贡获银胸针一枚,形如鹰扬展翅,象征灵性太阳,其潜藏之力神秘难测,只属于那些以光明之名征服的人。山姆得一小灰木盒,内盛凯兰崔尔园中泥土。其后,山姆以此珍贵赠礼,重建遭萨鲁曼仆从摧残的夏尔。众神以此方式赐礼于配得之凡人,使其能以之润泽世间;凡轻忽此礼,或滥用谋私者,必遭报应——忘恩与自私的代价,从来不轻。

人手一块兰巴斯,也就是精灵的干粮。据说这神奇之物,小小一片便足以令旅人跋涉整日而不疲惫。或可说兰巴斯犹如《圣经》所载「自天而降的吗哪」,也比喻为真理的教诲——确能支撑我们行走漫漫尘世之路,度过所谓「投生人世的悠悠岁月」。

此外,每人还获赠一件精灵斗篷,据说披上后能「避开恶意的注视」。个中深意,想必�有读者了然于心。然而最贵重的礼物,是凯兰崔尔赠予佛罗多的一只水晶瓶。她轻声说道:「当黑夜将你包围,它会愈发明亮。愿它在万灯俱灭时,成为你穿越幽暗的微光。」

这话无须多解释。我们随时携著这样的光——那是真正的生命之火,造物者赐予众生的礼物,总在归途上静静亮著。