探索「至一」與「善」:存在的本質與靈魂的追求

普羅提諾和折衷學派

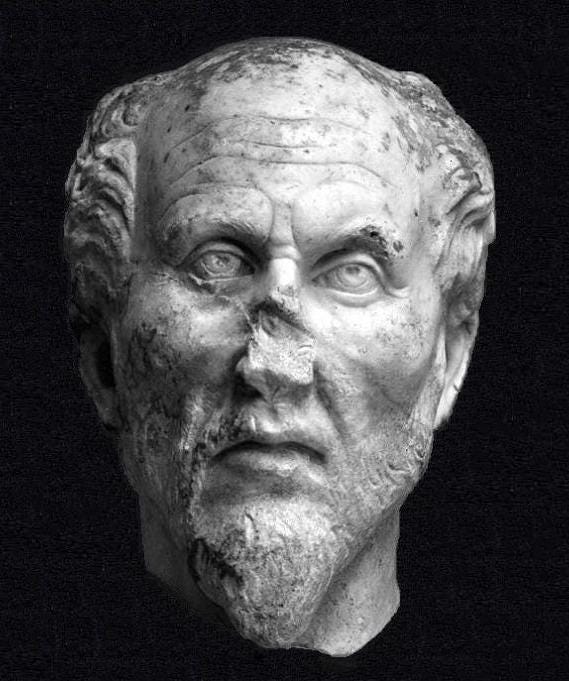

普羅提諾生於公元二○四年,卒於二七○年,是新柏拉圖主義最具影響力的人物。他師承阿莫尼烏斯-薩卡斯所創的「折衷主義哲學流派」,與同門被稱為「真理愛好者」與「類比主義者」——他們深信靈性世界與哲學教義之間,存在著嚴密的對應與類比規律。

相傳普羅提諾是柏拉圖轉世,這個說法深受布拉瓦茨基推崇。她在《神聖智慧之鑰》中以數頁篇幅詳論阿莫尼烏斯-薩卡斯與新柏拉圖主義者,更早在《揭開伊西斯的面紗》裡已提及他們。

但須明白,阿莫尼烏斯-薩卡斯、普羅提諾及其追隨者,從不自稱「新柏拉圖主義者」,也未以此命名自家學說。這個標籤是一千多年後學者所創,圖個方便罷了。

布拉瓦茨基在《神秘學詞彙》中寫道:「普羅提諾是繼該學派創始人阿莫尼烏斯-薩卡斯之後,最高尚、最偉大的新柏拉圖主義者。身為熱誠的『真理愛好者』,他們旨在建立一套智性抽象系統,即真正的神聖智慧,其根基正是新柏拉圖主義的全部教義。他所傳授的學說,與吠檀多(亦即多數印度教)如出一轍:「靈-靈魂」源自普遍神性本源,歷經朝聖之旅,終將與之重新結合。」

她接著指出,普羅提諾與親傳弟子波菲利一同修習「純正的印度勝王瑜珈」,這訓練能引領靈魂與超靈魂(或曰本體)結合(菩提-心智)。

新柏拉圖主義的先驅無疑是秘傳學說的倡導者,專事探求神聖智慧。布拉瓦茨基認為,新柏拉圖主義代表當時兄弟會最後一次重大努力,意在揭露基督教會內的種種謊言與欺詐,成為一股揭示真理的反制力量。繼阿莫尼烏斯-薩卡斯與普羅提諾之後,波菲利、楊布利克斯、普羅克勒斯、卡西烏斯-朗基努斯,以及年輕的女哲學家希帕蒂婭,皆屬其中佼佼者。

然而黑暗始終憎惡光明。布拉瓦茨基在《揭開伊西斯的面紗》第二卷寫道:「驅逐折衷派已成基督徒最殷切的盼望。他們伺機而動,深懷憂懼,密謀良久。終於,亞歷山大主教提奧菲盧斯這頭野獸,連同其姪西里爾,將該學派成員逐出城去。後者更是殺害那位年輕、博學、無辜的希帕蒂婭的兇手。」

公元五世紀,希帕蒂婭遭受殘酷謀殺——在「讀者彼得」帶領的暴民攻擊下,她很快變成一團無法辨認的血肉,被打成爛泥……她年輕無辜的身軀被牡蠣殼削割,「肉從骨上刮下」,其餘部分投入火中,這一切皆奉主教西里爾之命。此事標誌新柏拉圖主義的沒落,黑暗時代由此開啟。在那段漫長歲月裡,基督教會的無知、謊言與恐懼,將西方世界大半拖入心智與靈性的深淵。而那位策劃謀殺希帕蒂婭的主教(同時也是證據確鑿的小偷與騙子),至今仍被尊為基督教最早、最偉大的「聖人」之一。

普羅提諾的著述與論文合輯為《章集》。以下是他探討至高遍一實在——即絶對神聖原則——的著名論文精要,題為:

「善」或稱「至一」

萬物皆因「至一」而存在。……凡存在者皆具多樣性,「至一」既非多樣,便與「存在物」有別。…

試想「智性體」的存在:它沐浴於「善」與「至一」的臨在,凝神沉思;同時又自我展現,反觀自身,覺知自身為萬物。「至性體」的存在構成如此多樣,故絕不可能是「至一」。……「至一」並非萬物,否則便不成其為「至一」。…

那麼,「至一」究竟是什麼?有何特質?在「存在」與「形態」尚且難辨之際,要將「至一」說分明,更是難上加難。儘管我們或可藉由某些途徑,從形態入手體察。然而,當靈魂觸及無形之境,便難以理解無形無相之物,亦難以安於那無所不在的感知。靈魂擔心墜入虛無,於是選擇逃遁。那狀態令人沮喪,它退回感官的疆域尋求慰藉,如腳踏實地般歇息;恰如眼眸厭倦了細小的物事,欣然轉向遼闊的天地。

靈魂所追尋的,正是「至一」,那萬物的根源,即「善」與「至一」。因此它不能從最初的層面退卻,淪落至最低的境地。相反,它必須從最卑微的感官對象中脫身,轉向至高的存在。它得掙脫一切惡的束縛,因為它的志向在於向善演化。它必須回歸自身本有的原則;從紛雜的多重性,重返純然的「至一」。唯其如此,方能沉思那至高之理,即「至一」……

故「至一」並非「智慧體」,而是更高階的……它並非具象的實體,因其先於一切存在。你可以說,存在物帶有具體的形體;但「至一」無形,甚至無法以智性理解。

「至一」化育萬物,卻非其中一員——非物質、非性質、非數量、非智性、非靈魂。它不動、不靜、不在時空之內,自成統一,是超越形體、動與靜的「無形體」。而形體、動與靜,乃存在物之特質,賦予存在物紛繁樣貌。

我們必須越過認知,堅守一體性。得放下對認知與可知之物的執念,放下一切思維的對象,連美也不例外;因為美亦生於「至一」之後,源自「至一」,如同光來自太陽。所以柏拉圖�論及「至一」時說它「不可言說,亦不可書寫」。當我們談論它、書寫它,不過是指引方向,鼓勵人朝向那超語言的異象前行,為渴慕者引路。教導僅止於指路與定向。渴求那異象之人,要得著它,只能依靠自己。這需要深沉的冥想、靈魂需感知到超然之生命、體驗如狂喜般的狀態,恰似戀人在愛中安頓;若他因接近「至一」而得著真正的啟迪、靈魂被照亮,內心卻仍感沉重,這將挫敗他的追尋。若他未能獨自上升,且內心仍存有與「至一」相異之物、若未能全然融合、若未達遙遠之境,反遇見方才提及的阻礙,或因為缺乏指引與方向,懷疑超燃事務的存在;那麼,他只能歸咎於己,並應努力掙脫一切纏累,使自身純淨。

它只存在於那些準備好、能與之和諧共處的心中;要理解與感知它,必須憑藉與之共通之處,感應那源自「至一」的內在力量,處於與「至一」同在的狀態。如此,「至一」方會顯現,只要它能成為冥想的對象……

作為萬物之源,「至一」是純粹的。它甚至高於存在世界中的至高者,因其超越了「智性體」……這超越一切的存在,「至一」……無名可稱,本然如此。但因為我們需要稱呼它,姑且名之為「至一」,然必須明白,它並非基質,僅具統一性之特質。嚴格來說,它無名,亦難窺其全貌。最好的途徑莫過於透過它的後裔——「存在物」:我們知曉它孕育「智性體」,是一切美善之源,是萬有的創造者,自足而不朽;因為它在一切之前,故不在其中。

我們討論時,通常稱它為「至一」,以更清晰地表達其「不可分割」之性,同時也致力於讓自己的思想達至「一體」的境界……我們說,它是一體且無分割的……

此外,「至一」是無限的,但不像無限延伸或無盡的數列那般,而是存在於其無限的力量之中。不能將它想像為智性體或神靈;它超越了這些概念。即使你試圖在思想中將它壓縮為統一體,它仍舊超越此種詮釋。這種統一性高於你所能理解的任何統一性,它自在自存,不帶特定屬性……

只要不是單一,便是多元,就必然需要他者輔助。其存在本身需要統一性。然而,這個「至一」本身已是完滿,它甚至無需自己。一個具有多重性的實體,要實現自身本質,就必須容納內在的多樣性。其中每個元素皆透過與他者互動而生,而非獨立存在;因此,它需要他者的參與。這樣的存在,無論部分或整體,皆顯出缺陷。是以,必有全然自足者。這就是「至一」;其內在外皆無需他者。它不需要外在任何事物來存在、獲得滿足,或維持自身。既然它是他者的根源,它的存在怎可能歸功於他者?既然它的幸福並非偶然,而是其本質,它又怎能從外獲取幸福?再者,既然它不佔據空間,又何需支撐或基礎?需要支撐的是物質性的量體,無所依靠便會崩解。這個「至一」是一切他者的基礎,同時賦予他者存在與位置;需要位置的事物,則是不自足的……

「至一」無法以善為目標,亦不該懷抱任何慾望——它超越善;其自身即是善,但此善不為自己,只為他者能分得其光輝。它並非並非智性存在。若然,則成二元對立。它靜止,因它先於運動,正如它先於思維。即使能思考,它又該思考什麼呢?思考自身嗎?那麼在思考之前它將陷於無知,才會需要思考。然而,它不認知自己,亦不思及自己;也不該被視為處於無知。無知須得雙方:一方不識另一方。然於其絕對至一之中,它既不識物,亦不被物所識。它與自身共在,無須認知自己。若真要守住這份純粹,就連「存在」也不該歸於它。無論是對自身的思慮,�或對他人的思慮,皆與它無關……

「至一」不在某處,否則便失卻遍在之性。對於能觸及它者,它存在;對不能者,它不存在。人無法藉著念及其他事物時,又想專注於一物;因此,若真心想領會它,便不該將思維中的對象與他物牽連。同樣,當靈魂被他物的印象佔據,只要那印象霸佔了心神,便無法體認「至一」;正如靈魂關注此物時,便無法接納與之相悖的形態。據說,物質必須毫無屬性,方能盛載一切形相。靈魂更須如此,理由更為充分。若要被至高者充滿、點化,且不受自身阻礙,就必須褪盡一切形相。

靈魂既已擺脫所有外在,便須全心轉向內在;再不許自己被拉回外界,須遺忘一切——首先是自身,最終是外物。它甚至不自覺自己正憑藉自身來觀照「至一」……

據說,這神性並非外於任何事物,相反,它就在萬有之中,儘管它們可能不自知。它們是逃離神性的流亡者,或說,是在逃避自己。它們排斥的,它們終究無法抵達……

本體的認知向靈魂啟示:它的自然運動並非直線,而是環繞——彷彿圍繞某個內在的軸心,那正是它的源頭。靈魂若明白此點,便會繞著自己的中心運轉,依附它、與之交融;一切靈魂理當如此,但唯有神聖的靈魂能夠做到。此即神性的奧秘,因神性存在於那些緊靠中心的存在之中。遠離中心的,便墮為凡人,或淪為禽獸。

那麼,我們靈魂的「中心」,是否就是我們一直追尋的本質呢?不,我們還得尋找另一本質。所有的「中心」都圍繞著它,而我們之所以能用「中心」一詞,只是借喻於可見的圓。但靈魂並不像幾何中的圓那般簡單。我們其實想說的是,靈魂之內外皆有一「原始本質」,源自太初存有,尤其當靈魂全然脫離肉體時更顯純粹。然而如今,因我們一�部分浸在肉身之中,便彷彿一腳陷在水裡,其餘部分仍在水面之上。憑著那未被淹沒的部分,我們舉起身軀;同樣,憑著我們自身的中心,我們聯繫上萬物的中心。我們如此持存,猶如大圓的中心與環繞星辰的中心相合無間。若這些圓是物質而非靈性的,中心和圓周便須占據確切位置。靈魂屬可知的領域,而「至一」則在「智性體」之上。理智思維與其對象相似相契後,便能融入對象本身,且與同類結合得如此緊密,無物能將其分開。肉體或會因物質的阻隔妨礙這種結合,但對已擺脫肉體束縛的存在而言,便無此礙。將這些非物質存在彼此隔開的,並非空間距離,而是它們自身的差異與紛雜——當差異消失時,它們即在彼此之中。

因「至一」不含任何差異,它永恆常在;而當我們也不再帶有差異時,我們便呈現在它面前。「至一」不引領我們,也不繞著我們運轉;相反,是我們追隨它,圍繞它旋轉。事實上,我們一直繞著它轉動,只是並非總凝望著它。我們如同合唱團繞著指揮歌唱,卻任憑目光飄散在觀眾之間;但若我們專注於指揮,便能唱出應和之聲,真正與他合而為一。我們始終在「至一」之側。若非如此,我們早已瓦解消逝。然而我們的視線並未永遠停駐於它。當我們真正凝視它時,便達成所願,得享安寧。然後我們將過往所有的不諧拋在身後,圍著它跳起靈感之舞。

在這舞蹈中,靈魂凝視著生命之源、智性之本、存在之始、至善之根,以及靈魂所由生的根基。

但它們永恆不滅,因為根源從未動搖;在生成過程中,它們不分裂自己,始終保持完整。因此它們持續存在,猶如陽光照耀,光芒恆常。我們從未與「至一」分離,亦未遠去,即使肉身的本質將我們封閉、向內牽引。正因有「至一」,我們才��得以呼吸、得以存續……

轉向「至一」,生命便臻更高境界;背離「至一」,即是沈淪。靈魂透過升華至無邪之境,擺脫邪惡困擾。它無所不知、無所不在,活出真確。若生命不與神性交融,便只是真實生命的投影與模仿。在那兒,生命是智性本質的自然流淌,在與「至一」交融的靜謐中,催生神性、美、良善與德性。

靈魂一旦稟賦神性,具備這些品質,便會孕育新生命;這既是它的起點,亦是終點。以「至一」為始,因其自上界降生;以「至一」為終,因其至善的渴慕亦在天界。靈魂歸返時,方得覆其本真。於靈魂而言,塵世感官生活,不過一場墮落、一場流放、一次失翼。

然而,靈魂降生為人,竟將神聖之愛,錯付於凡俗——如受蠱於情人虛妄的誓言。於是它遠離造物主,耽溺縱欲。待靈魂厭棄自身屈辱,拋卻邪惡,決意歸返,內心方得重獲安寧……

當靈魂朝向「至一」邁進,抵達並與之一體時,它便過起另一種人生。途中,它領悟了那真正賦予生命的存在。它別無所求。相反,它須舍盡一切,只安住其中,成為那存在。凡塵種種隨之褪去;它渴望自由,厭倦束縛,企盼全然沈浸於所愛的真實,讓每一部分都觸碰到「至一」。於是,靈魂得見一切可能的異象,自身熠熠生輝,充盈智慧之光,化為純粹光芒,輕盈精微。它已成聖,是永恒的一部分,超脫形骸,如火焰升騰。但若再被感官世界壓倒,它便如焰火般熄滅。

為何靈魂升華後無法久駐?因它尚未全然掙脫下界束縛。但終有一日,它將永據異象,再不囿於肉體。

得見異象者,仿佛蛻變為另一存在,舊我已逝,不留絲毫痕跡。他融入那超越者,與之合而為一,宛若兩心相疊。當中心重合,他們即是一體;唯有分離,方成二物。換言��之,我們視「至一」為獨立存在,正源於此。因此,描繪此異象極為艱難:當我們觀照它時,如何將那與我們完美合一、再無分別的存在,說成是「非我」或「異於我」呢?

無疑,這正是神秘教義禁止向未入門者揭示奧秘的緣由。神聖之事不可言說,故啟蒙者不得向無緣親睹者述說其奧秘。

無論如何,此異象並非二元的。觀者與所見本是一體。故而,他不是「看見」它,而是「與它同在」。只要他在融入「至一」時,尚存一絲對過往的記憶,便能於內心深處保有其印象。

在此境中,他已抵達統一,內外再無擾動,紛繁不侵。升華之後,他內在澄澈,無怒無欲,無思無慮。此時的他,已非昔日之我;當神性籠罩充盈,他寧靜、獨立、安穩,無所趨向,甚至無意於自身。他處於全然安定,可謂已成為安定本身。於此境地,美已不能困擾他;他超越了美,甚至超越了美德的諧和。

他像一位步入聖殿至深處的探求者,將殿內景象存於心中。冥思交融之後,那些景象將在他步出聖所時最先浮現——不僅是圖像或雕塑,更是其象徵的深意。這些只是較低層次的思惟對象。

這般體驗,幾乎就是一場異象。這是一種全然不同的視覺,一種自我的超脫,一種至簡,一種舍己,一種趨向合一的努力,一種靜默,一種對完整性的專注。這是人在聖所中所見。若以其他方法試圖觀看,必將空無所獲。

我們憑借靈魂的美德,超越了存在的實體。如今,你若在這樣的狀態中返觀內照,會發現自己是「至一」的映像。當你超越自我,將映像提升至其原型時,便已抵達旅程終點。若你自此幻象墜落,便需喚醒內在美德,憶起曾有的完美,重獲那份相似性,憑借美德升至智性體,再由此升至「至一」。

這便是神性的生活,是神聖蒙福者的生命:脫出塵寰,睥睨一切俗世歡愉,獨身飛向那遍在的「至一」。

~ * ~

它不自知,不知他物,亦不思慮。然而即便如此,不能說它處於無知。知或不知,皆不適用於它;正如奧義書所言:「是至一無二。」正因它是「至一」,無有二,故全然不受任何二元性侵擾。如普羅提諾所述:「至一既不可知,亦非無知於萬物。」