魔戒神秘學:中土世界的生與死

托爾金�以他的中土世界,勾勒出精靈的永生,以及在死亡與不朽之間擺盪的命題。

托爾金筆下的精靈,與民間傳說裡的仙子或靈視記錄幾乎全無相似,唯獨形貌之美、舉止優雅、親近自然以及那份靈敏感官,略顯相通。能從他的著作、信函與《中土世界的歷史》的文獻得知:這些精靈是永生之軀,不老、不病;唯有暴烈或意外能奪其性命。他們的身軀也可悉數化為靈體,無人得見,除非自願向特定對象顯形。在這層意義上,他們與矮人、人類或哈比人截然不同,反倒更接近寓居於物質形體中的「天使」。此般設定,教人不免深思死亡與永生、存歿之間的糾葛——這正是托爾金神話故事中盤根錯節的主題,一如神秘科學所探討的。1961年,他在致讀者信中就曾寫道:「對我而言,真正的主題是更為深遠、更為艱澀的東西:死亡與不朽。」

於中土世界,死亡對各族群意義殊異。精靈被視為不朽,而人類終歸一死。然而,即便精靈號稱不朽,也非永存。托爾金在另一封信中如此說:「精靈壽命極長,長到足以被世人稱為『不朽』。但他們也會老去,感到疲憊。據他們自己的傳說,精靈受限於這個世界的範疇(時間與空間),縱然死去,亦會以某種形態存續於世,直至『世界終結』。然而,他們對『世界終結』的意義一無所知⋯⋯他們認為那意味著脫離世界輪迴的束縛。」這段話不僅概括了托爾金對不朽的觀點,也暗合《秘密教義》等書闡述的神秘科學教理。由此觀之,即便如印度教中的梵天、毗濕奴與濕婆等大神,被認為已存在數十億年,看似「永恆」,本質上仍屬有限,終有盡時。

在探索末世論時,托爾金創出"fëa"與"hröa"二詞,分指「靈魂」與「身體」。精靈與人類皆被描繪為雙重存在:一是被稱為"fëa"的「靈」或「靈魂」;二是被稱為"hröa"的「肉身」。靈魂源自伊露維塔的神秘之火,肉身則出於塵土。這裡隱然透露出高我與小我,或高等心智與低等心智的觀念,儘管托爾金用字獨特,並對天主教進行了相當簡化的「改造」。

托爾金的思想在多大程度上受查爾斯・威廉斯與歐文・巴菲爾德等神祕主義者影響,仍有討論空間,但這些概念無疑涵納了諸如轉世等神祕科學教義。托爾金告訴我們,精靈的靈魂(fëa)永不離世,而是遁入曼督斯的大廳,在那兒休憩,從所謂「世界的疲憊」中暫得解脫。「曼督斯」是他構想出來、掌管人類與精靈命運的亡者審判官,融匯了基督教的聖彼得與埃及神祇托特的特質——當然,兩者恐怕都不樂見此般結合。在曼督斯大廳等待一段時日後,若精靈魂魄願意,可重返先前棲居的同一軀體。然而,精靈僅在特殊情況下才被遣返中土;通常只為完成某項特定使命。

從神秘科學的角度看,此一概念雖非全然正確,且摻雜若干謬誤,倒也不致引發太大爭議。神秘科學揭示,對多數人而言,除非他們習盡物質世界必備的一切智識,否則無法自「世界疲憊」中「解脫」,而此過程往往需歷經千百次輪迴。再者,我們並非以同一肉身重�生——儘管不清楚托爾金所用「相同」一詞是否指涉此意。有趣的是,他起初認為精靈魂魄可選擇投胎於新生兒體內,且擁有不同的父母。然而深思之後,他發覺此念問題重重,終究放棄。或許這反而是好事,畢竟要以他的語言闡釋「生、死、輪迴」這般複雜的形上學理論,恐怕只會招來更多誤解。

在《雙塔》第二部,第一章〈馴服斯梅戈爾〉中,弗羅多與甘道夫關於生死的對話,尤為深刻。

弗羅多道:「可惜比爾博當初有機會時,竟沒刺死那卑劣的東西。」

甘道夫答:「是憐憫攔住了他。憐憫與仁慈——非必要則不殺戮。」

弗羅多語氣堅決:「我對咕嚕毫無憐憫。他死不足惜。」

甘道夫說:「他的確該死,這點我認同。世上多少活人該死,卻還苟活;但又有多少逝者應得新生,誰能賦予呢?你不能。那麼,別只為求心安,就急著以正義之名判決。再明智的人,也難預見所有結局。」

這段話值得細品,更藏有深意。柏拉圖曾言,靈魂(我們所謂的「高我」)一旦落入肉身,便如同死去。秘儀的目的在喚醒靈魂。然而並非所有參與者皆得解脫——有人未準備好,有人未通過試煉,更多人卻是不願領悟生命的真諦,寧可沉溺於虛幻的感官世界,如今日所見。正如托爾金所言,即使最睿智者,也無法預見所有存在的終局:且看米爾寇,曾是最偉大的維拉,最終卻被逐入無邊的黑暗!

托爾金在一封信中寫道:「或許我使用『魔法』一詞稍嫌隨意,尤其在書信裡;但我對它的思索卻不輕率。這主題龐大而複雜;這故事探討的,主要是動機(選擇、誘惑)與運用世間萬物的意圖;其複雜程度,難以用單一的偽哲學框架承載。」他是否對魔法的理解比公開所言更深?此點尚有爭議。我們傾向認為如此,因為他在同封信後段提到:「我無意爭辯『魔法』是否真實存在。但魔法(Magia)與巫術(goeteia)之間,確有潛在區別。凱蘭崔爾曾提及『敵人的詭計』。魔法在本質上可視為正向,巫術則帶負面色彩。然而在這故事裡,兩者本無正邪,端看動機、目的或使用方式。正邪陣營皆運用二者,惟動機迥異。」這呼應了莎士比亞的睿語:「世事本無善惡,唯念使之然。」這至少表明,托爾金私下意識到所謂「神聖魔法」(用於善行的非凡能力,非關超自然)與用於惡行的巫術之別;然而他在信中選擇隱而不彰。其原因或永遠成謎,但考量「魔法」一詞自一九五〇年代至今仍帶有汙名,尤其在他身為虔誠天主教徒的背景下,其沉默不難理解。

書中,索倫屢被稱為「死靈法師」,以強調他操縱亡者之靈的能力。此力亦為戒靈之首——安格瑪巫王所共享;這位巫王佩戴力量之戒,在本書開端,當霍比特人前往瑞文戴爾途中,他即能喚醒古墓崗的屍妖襲擊他們。這無疑是黑魔法的展現,與甘道夫、凱蘭崔爾所施展的白魔法截然不同。一切魔法,無論黑白,雖形式有別,其效力終究取決於施法者的專注力、受控的想像與意志。甘道夫的魔杖、咒語,乃至精靈所持的戒指,皆只是媒介,助法師將意志推向極致,用以行善或作惡。「真知晶球」亦然——此為精靈所製、贈予努曼諾爾人的「七見石」,其後裔將之帶至中土。

真知晶球被形容為深暗、光滑、大小不一的球體,如同一面「魔鏡」,能映出遠方當下之事,或透視過去未來。據甘道夫所言,縱是索倫或薩魯曼,也無法令晶球「說謊」,儘管他們可篩選影像,在觀者心中製造錯覺。這點至關重要:運用靈視力時,謬誤實難避免。解讀所見所聞,極倚賴觀者的心智與能力;此力�或屬天生,或經秘儀訓練而得。托爾金在其未竟稿中亦指出,驅動真知晶球需強大的意志與智慧。同樣關鍵的是,若意志渙散、心神不專、雜念紛擾,便無法在「魔鏡」中窺見任何事物,無論其形貌為何。值得一提的,其實任何反光表面皆可成「魔鏡」——金屬、玻璃,乃至盛於暗盆中的靜水。古埃及某些時期的先知,常為年輕女子,便用此法守護國土,預警將臨的危難。此景可在瓊–格蘭特的神秘小說《羽翼法老》中得見。

在《魔戒》中,凱蘭崔爾所用的「魔鏡」如此描寫:「一隻寬淺的銀盆,置於雕成枝椏狀的低矮底座上,旁有一銀壺。」她從附近溪流舀水注滿銀盆,召來兩位霍比特人——弗羅多與山姆,因他們想見識「精靈魔法」。弗羅多問:「我們該看什麼?會看見什麼?」凱蘭崔爾的回答值得細味。她說:「我能令鏡子顯現許多事物,對某些人,亦可展示其心中所願。然而鏡子亦會映出不該揭露的景象,往往比我們期待的更為奇異,也更為有益。若任其自行運轉,我無法預言你會看見什麼。因它照見過去、現在與未來。至於所見是否真實,縱是最睿智者也難斷言。」

凡真正靜坐修習過冥想之人,無論用不用「魔鏡」,皆能領會這段話的深意。托爾金準確捕捉了靈視的過程,正如我們先前探討的法則。山姆看見心中最牽掛之事:他摯愛的主人弗羅多的未來,以及薩魯曼爪牙洗劫夏爾的景象。他震驚而憤怒,凱蘭崔爾的回應同樣發人深省:「記住,鏡子顯現許多事,並非件件皆已發生。有些可能永不發生,只要見證異象者改道而行,加以阻止。因此,以鏡為行動指引,實則危險。」這番話觸及命運與自由意志的課題,我們已在《命運與自由意志》一文中詳論。同時須知,如先前所言,靈視者所見,很大程�度上繫於其心念,以及對所見內容的準確理解。未經深度神秘科學訓練,靈視是危險的嚮導,因為星光界與現世同樣虛幻,所見未必是真相。

托爾金對魔法的見解,反映了圍繞此主題的普遍誤解,此誤解在《哈利波特》等作品中亦常見。他在致作家納奧米·米奇森的信中寫道:「若撇開魔法運作的哲學思辨,其根本動機在於即時性:加速進程、減省勞力,將念頭、願望與結果之間的差距縮至最小,甚至抹消。」雖說魔法能達成常人眼中的奇蹟,但提速並非其唯一動機,尤其托爾金在同一信中亦承認:「魔法或許並非易得之物。」它不僅難求,更需耗費一生、甚至累世之功,方能培養出如泰納的阿波羅尼烏斯、帕拉塞爾蘇斯或福音書中耶穌那般的能力。若只為「即時」,不如憑汗水辛勞更快達成目標。那些幻想古埃及人靠魔法築起大金字塔者,聽聞此說恐怕要失望了!然而托爾金所言亦有道理。若能正確理解並運用魔法,無論善惡,確能縮短「念頭與結果之間的差距」,儘管「意志」更適宜描述行動的原初動力,而非「念頭」或「欲望」。我們或可進一步說,魔法行為與「尋常」行為的唯一區別,在於前者的意志直接作用於物質,後者則需藉由神經、肌肉等中介完成。

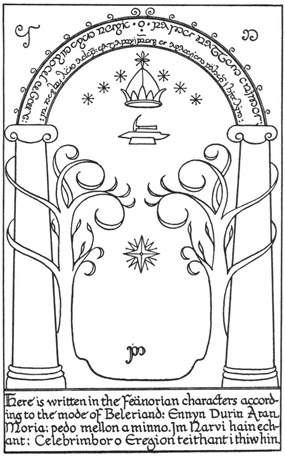

書中魔法事例繁多,無法盡述。我們僅能點出那些寓意深遠、或能印證神秘科學教誨的片段。其中包括神奇的「都林之門」,又稱「墨瑞亞西門」。這道門曾阻撓困境中的遠征隊,他們於《魔戒現身》第二卷第四章摧毀至尊魔戒的任務中與之遭遇。此門通往矮人最宏偉的廳堂——卡扎督姆的入口,唯有誦出咒語方能開啟。且門在關閉時隱而不見,正如矮人吉姆利所言:「矮人的門闔上後便不可見。」或許通往奧秘之「門」亦是如此!我們最感興趣的,��是托爾金為此門繪製的圖樣,以黑白插圖印於書中,現轉載如下圖。兩柱下的精靈文銘刻寫道:「都林之門,墨瑞亞之主。朋友,開口便入。我納威造此門。何林的凱勒布林博繪此符記。」納威是矮人,凱勒布林博卻是精靈,是《力量之戒的象徵含義》中十九枚魔戒鑄造者。此點值得留意,說明都林之門除故事功能外,別具神秘意涵。

都林之門

探討此門隱義之前,且先回應部分讀者的異議:他們認為托爾金的畫作與魔法無關,門下七顆星僅象徵矮人七王與其七戒。然而,同樣七星亦見於剛鐸旗幟,而剛鐸與矮人並無淵源,故此說難以成立。托爾金本人於書末索引中解釋,這些星代表「犁」或「北斗」星群,即大熊座中最亮的七顆星。在印度教傳統中,七星與七位聖人(Rishis)相連,他們被視為「思想的先知」,換言之,是了悟真理者,為創造性智性或第一因的直接流溢。古埃及則稱此星群為「大腿座」(形貌確似)。在丹德拉神廟所見的長方形星座圖中,大腿繪作牛首,飾有新月,七星環繞,正被荷魯斯神刺穿。這連繫埃及神話中荷魯斯斬斷賽特前腿、擲其於天的故事。此象徵闡釋高我與小我之爭,寓意深長。

觀看托爾金畫作,可見一座象徵性拱門,由雙柱支撐,每柱各有一樹環繞。拱門下方列有七星,上方則置五點王冠。再往下,是一柄鎚與一方鐵砧,正下方綴著第八顆星。鎚與砧雖表��面上關聯矮人,亦可深解為啟蒙者於物質存在之「鐵砧」上,承受「鎚擊」般的試煉與打磨。雙樹亦喻示卡巴拉生命樹的兩根支柱;而第八星、鎚砧與王冠,或可對應生命樹中柱頂端三質點——雖此說是否契合托爾金本意,猶存疑問。

都林之門的象徵體系,與共濟會皇家拱門頗為相似。後者亦飾七星,代表黃道前七星座,即白羊至天秤。其徽記常含海勒姆—阿比夫之棺,此人被視為埃及冥神奧西里斯之化身。拱門左柱鐫月,右柱刻日——這類星體符號在托爾金作品中並不明顯。謂之「不明顯」,因托爾金筆下「雙樹」本指維林諾傳說中的泰爾佩瑞安與勞瑞林,一銀一金,為維拉大地帶來光明。然其畫作早期草稿中,二柱頂端確曾繪有日月圖樣。故此,或可說樹即暗喻我們在《魔戒中的詩歌分析》探討的月亮與太陽之徑。

諸般跡象皆顯示,托爾金此畫——無論有意無意——實勾勒一扇迎向啟蒙之門,我們深信此即其本意。門後乃矮人迷宮般的廳堂與通道,暗藏凶險,恰如遠征隊深入墨瑞亞礦坑時所歷。故事終導向甘道夫與炎魔的對決,此事前文已述。甘道夫「死」而復返,吐出謎般話語:「甘道夫,」這位老者喃喃複誦,似從往事塵埃中喚醒一個掩埋之名。「是了,正是此名。我曾是甘道夫……」他回望來路,續道:「後來黑暗擄走我,我脫離思緒與時間,沿一條無法向你揭示的長徑漂泊良久。如今赤身暫返,直至使命完成。」此番言語宛如啟蒙者之自白,歷劫蛻變,終成徹悟之人,恰似《魯魯的尋求》第十八章所描繪。可惜關於此畫之探究,至此須暫擱,因書中其他要角尚未論及。

然在離「魔法」話題之前,且容我們細觀那片秘土——洛斯洛立安,或簡稱洛立安��。書中如此記載:「佛羅多感覺置身於一片永恆之地,此地不凋不忘。即便他離開此地,重新踏上外面世界的旅程時,這位夏爾旅人仍將行至那處,行至洛立安美麗的雪花蓮草地。」細讀《金黃星》第六章者必察,米紹筆下星光界之火,與佛羅多穿越墨瑞亞這地獄後所抵的精靈仙境,何其相似。一行人踏入此境,托爾金寫道:「洛立安大地無影。」精靈曰:「此處長青之草,盛開著冬天的花朵。」又見「地上萬物無疵無畸。洛立安土上,尋不著一絲污痕。」後文更述,阿拉貢臉上歲痕盡褪,白衣翩然,宛若俊美年輕君王。顯然,此處已屬更高界域,遠離塵世憂傷與醜惡——而人間即使至美之地亦難免的凋萎。此與《金黃星》情節明顯相應:該書提到,居於星光界之火者,皆著白衣,執玫瑰環與鮮花花束。馬烏與馬烏媞未曾見如此欣悅絕美之存有。一種純粹、慈愛、良善之質,恍若由內而外煥發金輝,似其心魂皆被點亮。

離別洛立安前,凱蘭崔爾贈禮予諸人,其中多含深意。阿拉貢獲銀胸針一枚,形如鷹揚展翅,象徵靈性太陽,其潛藏之力神秘難測,只屬於那些以光明之名征服的人。山姆得一小灰木盒,內盛凱蘭崔爾園中泥土。其後,山姆以此珍貴贈禮,重建遭薩魯曼僕從摧殘的夏爾。眾神以此方式賜禮於配得之凡人,使其能以之潤澤世間;凡輕忽此禮,或濫用謀私者,必遭報應——忘恩與自私的代價,從來不輕。

人手一塊蘭巴斯,也就是精靈的乾糧。據說這神奇之物,小小一片便足以令旅人跋涉整日而不疲憊。或可說蘭巴斯猶如《聖經》所載「自天而降的嗎哪」,也比喻為真理的教誨——確能支撐我們行走漫漫塵世之路,度過所謂「投生人世的�悠悠歲月」。

此外,每人還獲贈一件精靈斗篷,據說披上後能「避開惡意的注視」。箇中深意,想必有讀者了然於心。然而最貴重的禮物,是凱蘭崔爾贈予佛羅多的一只水晶瓶。她輕聲說道:「當黑夜將你包圍,它會愈發明亮。願它在萬燈俱滅時,成為你穿越幽暗的微光。」

這話無須多解釋。我們隨時攜著這樣的光——那是真正的生命之火,造物者賜予眾生的禮物,總在歸途上靜靜亮著。